今回は三条市史に載っている、八幡堀におきた怪奇現象?のお話です。この話は文久3年(西暦1863年)、今から142年前に起きた出来事です。市史の記述をご紹介します。

「文久3年5月8日ころの夜、八幡掘で、数千の石・材木あるいは居宅のくずれるような物音がした。三之町・古城町などが、田島村長楽寺で、5月9日、神降しをしたところ、水神のたたりで災難があるという神託がでた。さらに5月10日、八幡宮で神降しをしたところ、5月15・6日と6月15・6

日に、災難があるという神託がでた。

水神のたたりは、安政5年、堀を埋めた事にあるというので、堀を掘り直し、水神祠を建立することになった。この間、三条町では、さまざまな噂で、騒々しかった。5月11日昼前、荒天で方々の立木が倒れたが、荒れる前に、古城町寺小屋の子供が、地震のような振動と、材木のくずれる音を聞いたとか、八幡宮の氏子が一之木戸神明宮に夜中参詣したら、白衣の六尺余の人物が見え、鳥居のあたりで消えたという話がつたわった。

また、12日から3日3夜、八幡宮で三条町安全鎮火災の祈祷をした。15日には水神仮宮をたて、堀も掘り、6月10日、堀ばたに遷宮した。しかし、堀の鳴動はその間もあり、人々を不安がらせた。」(三条市史より)

さてこの怪音は一体なんだったのでしょう。数千の石や材木のくずれる音とはどんな音なのでしょう。お堀端にあった家が倒壊したのでしょうか。あるいは以前、火事で焼けた人が古材などを夜陰にまぎれて堀に捨てたのでしょうか。今は知るよしもありません。

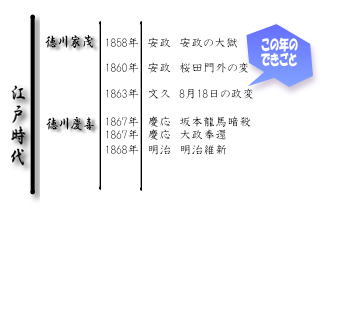

この怪現象の起きた文久3年とはいったいどういう年だったのでしょうか。歴史をさかのぼってみましょう。この年3月京都で新撰組が結成されております。また5月10日下関で長州藩が外国船を砲撃した下関事件がありました。そして7月に薩英戦争が始まりました。日本が大きくその歴史の転換期を迎えようとしていた時期でもあります、

この歴史うねりの中で人々の間に社会不安が次第に広がっていきました。三条でも例外ではありませんでした。この謎の音は世情不安が人の心の中に作り出したものだったのでしょうか。

古城町に住むお年寄りのかたに聞いてもこの謎の音の話はわからないようです。約145年前のミステリアスな出来事、きっと三条のどこかのお宅の古文書のなかにこの謎を解く鍵が残っているのでは・・・・・。