松川弁之助

松川弁之助は享和2年(西暦1802年)井栗の大庄屋、松川家の六番目の男子として生まれました。やがて成長した弁之助は江戸で兵学を学びます。遊学後、帰郷した弁之助は父三之助の手助けをしていましたが、天保14年に父が亡くなると大庄屋役を引き継ぎます。弁之助42歳のときです。庄屋役になった弁之助は、加茂の下条村の天神林から信濃川まで排水溝を堀り、水害の防止につとめます。亡父三之助は蝦夷地開拓に興味を持っていました。弁之助はその父の意志を受け継ぎ、やがて蝦夷地開拓にのりだしていくことになります。

嘉永3年長男の和三郎を蝦夷地に派遣します。その3年後の嘉永6年(西暦1853年)、ロシア海軍のプチャーチンが来航し、日露条約の締結をせまります。翌年12月、幕府は結局、ロシアと和親条約を結ぶことになったのでした。これにより日露間の国境が定められます。樺太の地はどっちつかずとなったのでした。当時ロシアは盛んに樺太に進出してきました。幕府はこの脅威に対抗するため、蝦夷地の開拓に積極的になるのです。

安政2年(西暦1855年)弁之助は大庄屋役を息子の和三郎に譲ります。同年の7月に江戸にのぼり、江戸幕府から蝦夷地語用取扱のお役目を仰せつかります。そして安政3年弁之助は数十人の供を連れて蝦夷にわたりました。松川弁之助55歳のことです。

蝦夷に渡った弁之助は函館御用取扱という職につきます。松杉の植林や荒地の開墾、道路の整備などを行ったのです。弁之助は函館の発展に大きな役割を果たしたのです。

安政4年(西暦1857年)江戸幕府は対ロシア防備のため函館の地に日本最初の西洋式城郭五稜郭の築城にとりかかりました。この堀の工事を弁之助が請け負います。同じく幕府は樺太に漁業の開拓を計画し、弁之助を北蝦夷地の直捌所差配人に任命します。

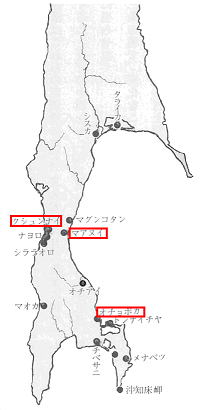

弁之助は手始めに配下の小林森之助等を樺太の東岸のオチョボカとマアヌイの地に送り込みます。森之助たちはこの漁場で鱒1000石を獲ることができたのです。そしててオチョボカとマアヌイ、西岸のクシュンナイに漁場拡大を考え、配下50人を越冬させたのです。しかし厳冬の樺太で準備不足もあり、25人もの犠牲者を出したのでした。

翌安政5年6月、弁之助自身360人を引きつれ、船20隻をしたてて樺太へ渡ったのです。樺太の各地に活動の要所をつくり、漁業開拓を推し進めました。しかし弁之助の思惑とは裏腹に不漁が続きます。そのうえ亡くなる人も相次いだのでした。翌年一旦函館に帰り、体制を建て直し再び樺太開拓に挑みます。しかし運命は弁之助には過酷でした。その後も不漁が続き、多大な損失を出してしまいます。このとき弁之助は幕府より1万6000両もの借財があったとのことです。そして事業継続のため郷里三条の田や畑は売られていたのです。弁之助はついに樺太開発事業から手を引くことを決断します。文久2年(西暦1862年)、差配人元締役を辞した弁之助は失意のうちに、函館を立ち郷里三条井栗へと向かったのです。

明治2年(西暦1869年)、5月18日弁之助が建造に携わった函館五稜郭に立てこもっていた旧幕府軍は新政府軍に全面降伏して戊辰戦争が終結します。そして明治8年5月7日、新政府とロシアとのあいだに樺太千島交換条約がペテルスブルグで調印されました。この知らせを聞いた弁之助は「自分たちが樺太の開発をしたためロシアは樺太を手にしたのだ」と悲嘆にくれたといます。翌明治9年、弁之助は生誕の地、三条で静かに息を引き取ります。享年75歳でした。

現在、函館市に松川町という町があります。弁之助は弁天台場や五稜郭を築造するとき、物資を運搬する道路を自費で完成させたのです。当時この道路は”松川街道”と呼ばれていました。そして今、松川町の町名としてその名前が残っているのです。松川弁之助は函館開拓の祖として今でも函館市民に敬われているのです。

札幌市中央区の円山公園。その北側に北海道神宮があり、その敷地の一画に、北海道開拓功労者の御霊を祀る開拓神社があります。そして書かれた祭神の中に「松川弁之助命」の名があるのです。

松川弁之助は全てを投げ打って、北の大地の開拓に取り組みました。しかし事業ははかなく夢と消えて行きましたが、弁之助が懸けた開拓への情熱は今でも人の心を捉えるのです。

たよるべき木陰はなれて袖ぬらす

おもひやけふの所となりけん

松川弁之助

蝦夷地の開拓

安政五年、松川弁之助は北蝦夷地御直捌場所差配人元〆となりました。 仲間の鳥井権之助や中村浜佐藤広右衛門、水原村佐藤忠蔵も差配人となります。 この時、弁之助は苗字帯刀が許され、三人扶持の身分となつたのです。

この年、弁之助は7,000両もの金を工面しています。 この時の書類が「松川家古文書」に載っています。このお金は北蝦夷地御直捌場所の仕入品にあてる旨、

そして返済は 「出荷物代金」をもって返済する旨が記されています。 六月、弁之助は弁財船二十艘に越冬資材を積み込み、360人もの人数をひきいて、樺太に向ったのです。そして、マアヌイとクシュンナイに締所を、オチョボカ・ロレイなどに会所を、その他、大小の番屋を建てて、漁場の開発を計りました。しかし、不運にも、不漁続きのうえ、死者も続出し、ついに翌六年七月、箱館に帰港することになります。

史料の紹介

松川弁之助を研究するのに良い資料があります。(右写真)この書籍は

「解読 井栗 松川家古文書 (松川弁之助関係)」で、弁之助研究の第一人者、

石黒正英さんを中心に弁之助に関係された方々が苦労の末まとめられたものです。

この本は全部で10冊しかつくられておりません。うち一冊は三条市立図書館で見ることができます。

機会がありましたらぜひご覧になってください。