三条市立図書館に「須坂藩堀家の歴史」という一冊の本があります。この本は長野県須坂市に住む廣瀬紀子さんが長年に亘る須坂藩主堀家の研究の成果として昭和53年に出版されたものです。この本を読むと須坂藩は三条城と係わりがあることがわかります。この本の中に三条城が廃止に至る顛末が詳しく書かれております。今回と次回はその内容を要約してご紹介します。

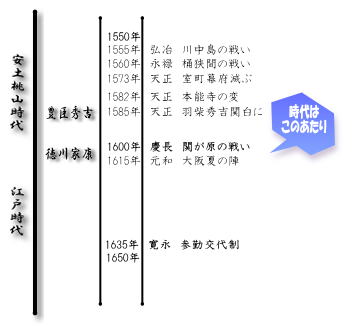

須坂藩は慶長年間より明治維新まで代々掘家が統治を行ってきました。初代藩主は堀直重で、父は直政といい最初織田信長に仕えていましたが、途中から従兄弟の堀秀政の部下となり、合戦で数多くの手柄をたてます。その後、豊臣秀吉の配下として柴田勝家や島津義久を攻めたり、小田原城攻撃にも活躍をします。

秀吉は慶長3年4月、越後春日山城主であった上杉氏を会津へ転封させ、代わりに活躍目覚しい堀家一族を越前からこの越後へ移封させるのです。堀直政も堀家の家老として春日山城へ入ります。このとき直政は越後三条城5万石を拝領しますが、この三条城を嫡男である直次に任せるのです。後に三男の直寄は越後坂戸城城主に、四男直重は須坂の藩主になります。そして世は徳川家康の天下となります。

春日山城主堀秀治は直江津に新しい城、福島城を築城しますが、完成前に亡くなってしまいます。秀治の嫡男堀忠俊がその家督を継ぎますが、まだ11歳の若輩でした。そして城が完成した翌年に今度は家老である堀直政が帰らぬ人となってしまうのです。ここから壮絶な兄弟争いが始まります。

直政には子供が5人いました。うち一人は長男で三条城城主の堀直次です。長男と対立するのが三男の堀直寄で越後坂戸城と越後蔵王堂の城主でもありました。直次は父直政の死後、福島城の城代を継げるものと思っていたようです。一方弟の直寄もまた家老職を狙っていたと言われています。この二人の兄弟の仲は次第に悪化していき、とうとう直次が藩主忠俊に讒訴をするに至ります。この結果忠俊は直寄を越後より追放してしまいます。一方追放された直寄はこれに負けじと徳川幕府へ訴え出ることとなり、慶長15年、駿府城において裁判が開かれることになるのです。