東経100度線の攻防

War in the Pacific: 1941-1945をまたまた子供連合軍、私日本で。

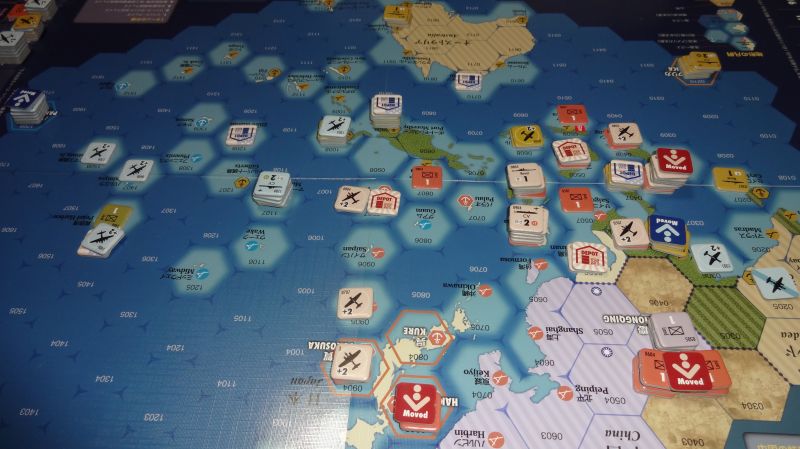

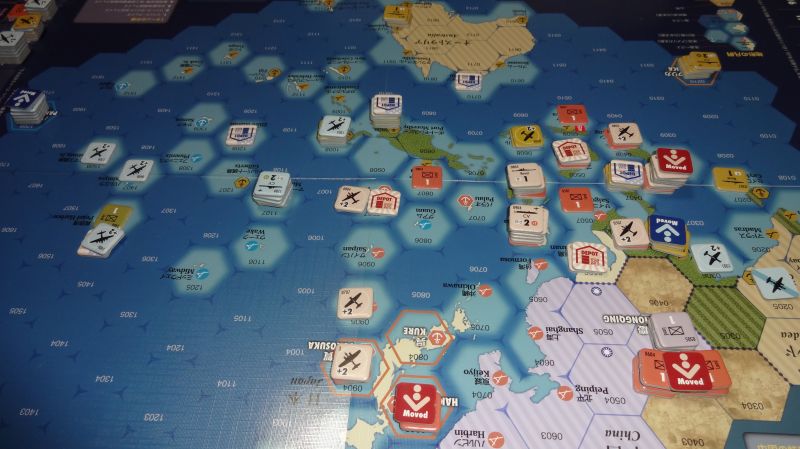

今回の連合軍の兵站は、パルミラ、ミッドウェー、スラバヤ、ダーウィン、レイテ、シンガポールで、この配置ならシンガポールに置いても補給切れになる所はありません。第1ターン日本の攻撃は、前回と同じく資源地帯とマニラです。

第2ターン、日本が中国を攻撃すると、連合軍は空のバンコクを取ってきたので、日本はさらにレイテ、ホーランディアを占領。そして連合軍は再配置でティモールを固めます。

第3ターン、中国軍のゲリラ戦は現地守備隊と陸上機に任せ、日本はティモールとバンコクを同時攻撃。少し危険な戦闘でしたが、無事バンコクの奪還は成功します。この調子でティモールも、と思ったらサイの目1&6で、日本上陸部隊は大損害を受けて撃退されてしまいました。そして大陸の日本軍が一部バンコクに行ったので、中国は重慶に全軍を集めて迎え撃つ構え。日本危うし。

第4ターン、ここは日本も大勝負を受けて立ちます。バンコクから引き抜いて陸軍8ユニットで重慶を攻めると共に、シンガポールにも上陸。これに対し連合軍は、マーシャルに無血上陸し、バンコクを再度奪取に向かいます。

そしてまず重慶の戦い。日本はここで一発勝利しないと、泥沼の継続戦闘に陥ってしまいます。でも戦力は8対5とぎりぎりで、同じ目以上を出さないと成功しないハイリスクな賭け。しかし日本は無事勝利し、中国を降伏させました。

そして守備戦力を引き抜かれたバンコクでは連合軍が2優勢で、日本地上軍を壊滅させて連合軍が再占領に成功。一方シンガポールは圧倒的に優勢な日本が奪取します。東経100度線の戦いは、全て支配者が入れ替わることとなりました。

第5ターン、なんとか難関をくぐり抜けた日本は、解放された中国戦線の部隊を使って、バンコク再奪還に向かいます。これは連合軍の練度不足を利用し、今度は日本が6&1で完勝して、毎ターン支配が変わっていたバンコクは、ついに日本の手に戻りました。

第6ターン、結局ティモールしか国防圏への楔が無くなってしまった連合軍。これだとこの時期の戦力と資源では攻勢に出るのが難しい。そうなると連合軍の頼みはヴェンジェンス作戦だけですが、これが6、7、8ターンと出てきません。

そして第9ターン、ようやく最後のチャンスに引かれて、連合軍は最悪を免れました。艦隊がスラバヤとパレンバンに送り込まれ、ティモールの拠点を生かして、連合軍は同時占領に成功します。これで日本は油田地帯からの資源を失ってしまいました。

ここから連合軍は、航空支援の力と日本軍の行動力低下を利用して、攻勢開始。第10ターンはまずブルネイを占領します。

ところが第11ターンはコブラ台風で、上陸作戦はストップ。日本はこの隙に陸路でポートモレスビーを占領しました。

そして第12ターンには攻撃を再開し、遂にシンガポールを奪還した連合軍。しかし日本も空いていたタウンズヴィルにカウンターで上陸し、オーストラリアからの資源に対して通商破壊を開始しました。

第13ターン、連合軍はレイテも取り戻し、マッカーサーの念願を達成します。そしてこの戦闘でそこに駐留していた日本海軍は損耗し、資源が無くて回復もできませんでした。

しかし連合軍もこのペースで進んでいては、15ターンまでに沖縄や硫黄島にはたどり着けません。そこで連合軍は最後の賭け、硫黄島とマニラへの同時攻撃に出ます。と言ってもどちらも日本の陸上機が優勢な中での攻撃で、成功率の低い作戦。結局両方失敗して撃退され、次の再攻撃も無理なので、日本の勝利となりました。

今回は東経100度線の攻防とヴェンジェンス作戦のタイミングが響いて、連合軍の反撃は少し間に合いませんでした。しかし日本の国防圏戦略に対する連合軍の戦い方は進化して、だいぶ良い勝負になってきています。

マレー、シンガポールは史実だと短期間で簡単に落ちましたが、実はここの英連邦軍は上陸した日本軍の倍以上もいました。ですから日本が中国を優先したら、シンガポールは必ずしも落ちるとは限らず、ここが序盤の攻防の焦点になるというのは歴史的にも妥当でしょう。

このようにこのゲームでは、資源と戦力の配分を通じて、中国を含めた全戦線が密接に関係します。そのため日本は歴史的な制約を課されていながらもなお最初から最後まで様々な選択があり、それに対応するため連合軍もまた最初から最後まで様々な手を考える必要があるのです。War in the Pacific: 1941-1945は、私の知る戦略級太平洋戦争ゲームで唯一、歴史性とゲーム性を両立しているのものです。

インデックスへ