江戸の敵を長崎で討つ

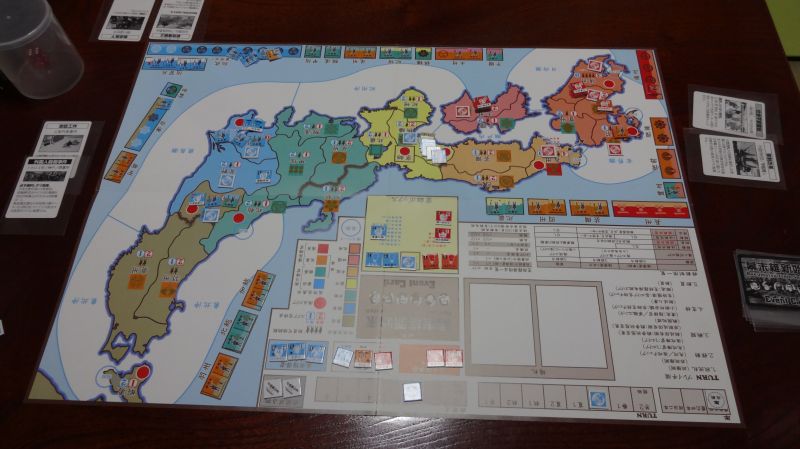

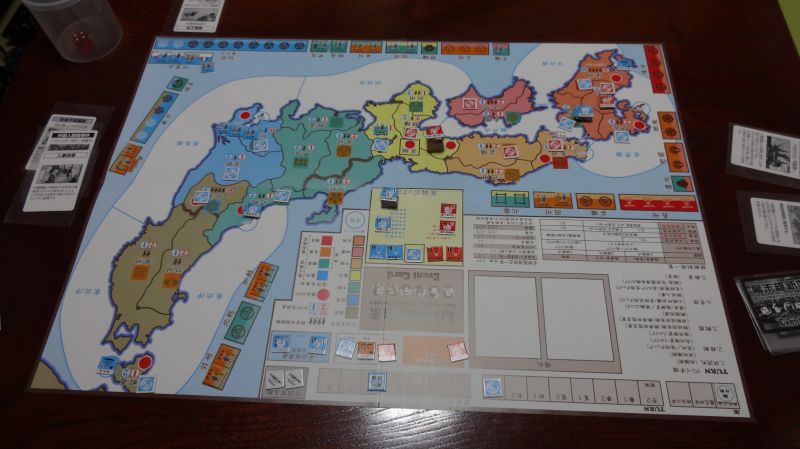

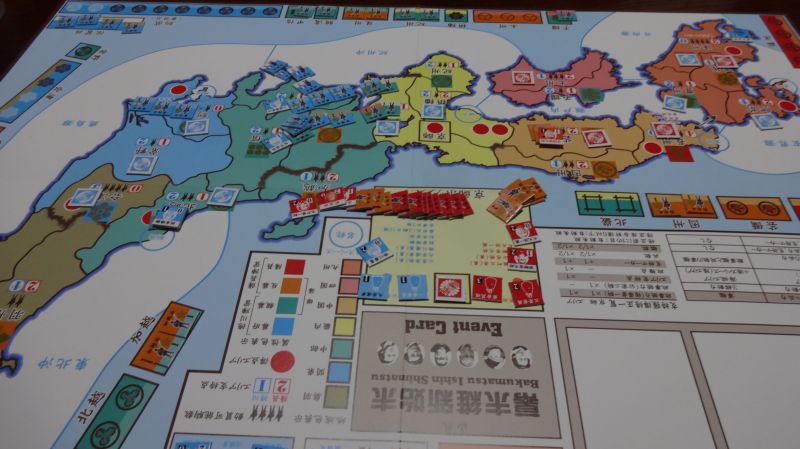

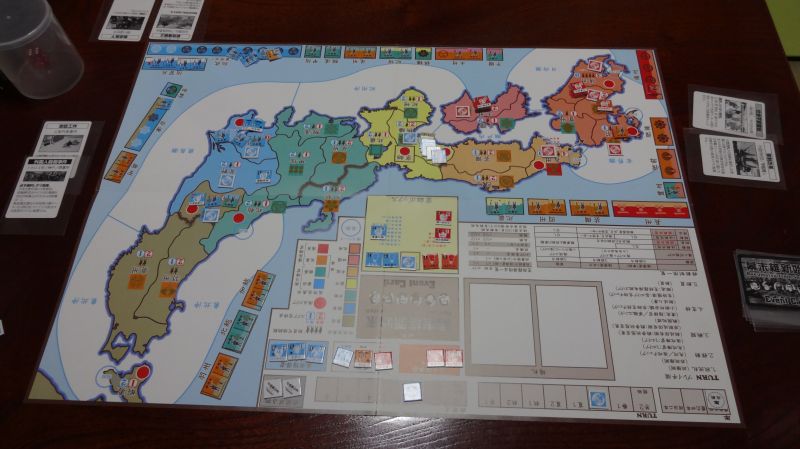

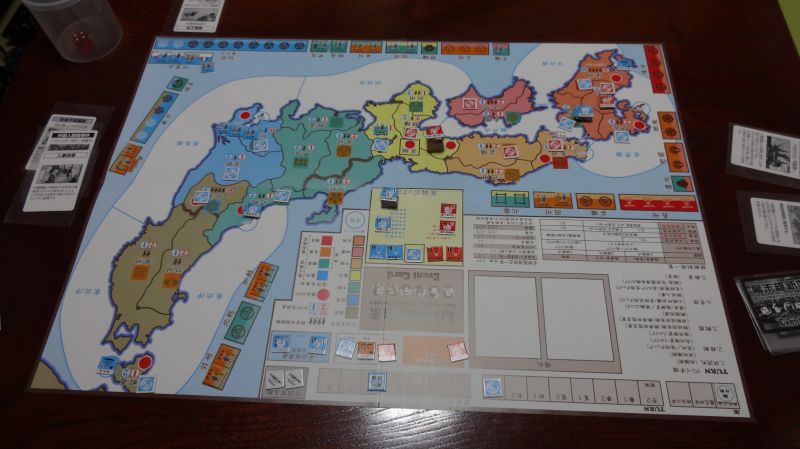

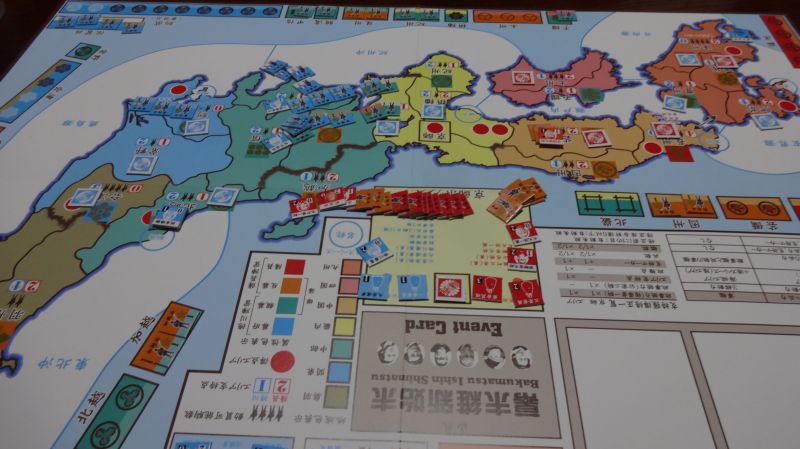

幕末維新始末の2回目。前回と同じく子供が薩長、私が徳川です。

第1ターンは、徳川は宮廷工作、薩長は中岡を登用します。徳川は江戸から常野と蝦夷へ向かいますが、蝦夷の支持獲得は失敗します。ただ艦隊は無事退却し、小笠原は常野の支持を得て北へのルートを確保します。薩長も危険は冒さず、長州兵で肥後へ進み、ここを確保して肥前へ繋げます。

第2ターン、徳川は公使団と会うも蝦夷での失敗が祟って成果なし。薩長は新政権樹立の準備をします。そして徳川は摂播、薩長は肥前の支持を得て、互いに点数を確保します。しかし北越に向かった板倉は、河井の武装中立論で追い返されます。

第3ターン、外国人殺傷事件が起こり、徳川は政権へのダメージこそ免れたものの、宮廷工作を失います。そして薩長には徳川追討令が下されます。徳川は会津、北越へ働きかけるものの、やはり北越は河井が頑として譲らず、支持を得られたのは会津のみ。薩長は木戸の外交力で土州と同盟します。

薩長がかなり有利になってきた第4ターン。薩長は順調に支持を広げて戦力を拡充している上に、既にカードが2枚貯まっているので、このターンもう1枚引かれると、薩長は開戦可能です。ここで徳川がめくったのは公議輿論。これだー。これで徳川は政権点を1下げてでも薩長のカード2枚を捨てさせ、ぎりぎり開戦を阻止します。しかし薩長もさらに人事改革を進めて乾退助を登用し、強力な戦闘力になります。

徳川方は板倉がようやく河井を説き伏せ、北越を味方に。薩長は木戸を転進させて芸備の支持を獲得し、畿内への道を確保します。

さて一旦内戦の危機が去った第5ターン。政治的成功を納めた慶喜の元へは連日公使が訪れ、1に下がっていた政権点が一気に3まで上がります。これで苦しかった徳川の幕府運営が俄然有利になりました。薩長は薩摩藩兵を連れた山県が土州に入って前線を固め、徳川も小笠原が会津藩兵を連れて江戸に帰還します。

第6ターン、徳川が軍制改革で会津兵を伝習兵(戦闘力が2から3に上がる)にすると、薩長はまた外交折衝を引いてしまって、幕府の政権点は驚異の4に上昇します。これを受けて徳川は蝦夷に回天丸を派遣し、他の全軍を北畿に送って、両方の支持を獲得します。薩長はさらに前線を固めるため、肥前から乾の兵を呼び寄せます。

しかし第7ターン、これが仇となり、肥前はええじゃないかで徳川に寝返り。薩長は外国人殺傷事件を引いてカードを得られず、盤石な政権運営の徳川幕府は容易にこれをクリアします。さらに薩長が土州の兵を芸備に動かしたのを見計らった徳川は、摂播にいた松平の兵を豊州、富士山丸を薩州に送って両方とも味方にしてしまいます。なんと薩長の牙城である九州が残るは肥後のみに。

徳川圧倒的有利になったかに思った第8ターン。徳川は新選組に指揮官となるよう呼びかけますが、近藤も土方も出仕の途中で襲われて死亡。逆に薩長は宮廷工作に成功します。徳川は何としても朝廷の支持を維持すべく、北畿の小笠原を京師に入れますが、薩長はこれを見て全軍で摂播に向かい、支持を奪います。これで次ターンの徳川勝利は無くなりました。

年が変わって慶応4年。徳川はさらに軍制改革を進め兵を精鋭としますが、薩長は2枚目の宮廷工作を確保。これで朝廷は薩長のものだー。薩長は堂々の入京を果たし、ついに朝廷の後ろ盾を手に入れます。ただ後番を取れていた徳川は、松平を摂播に送ってここを取り戻し、次のターンに公使団が来訪すれば勝てる形にします。

2年目第2ターン、徳川はこれを取られると終わってしまうので、新政権樹立を確保。薩長は慶喜の暗殺を謀りますが失敗します。残念ながら公使団が訪れず、勝利を逃した徳川ですが、移動で主導権を取れたので、先手を取って松平の兵を京師に入れ、薩長の主力を拘束します。これで薩長は得点を取れず次のターンには勝てるかなと思ったのですが、そういえば肥後に中岡の小部隊が残ってた。

勝敗の鍵を握る中岡慎太郎。政治、軍事万能の彼が向かった先は、空になっていた摂播でした。2回の薩長による朝廷保有で幕府の政権点は2まで下がっていましたが、支持マーカーを持つ徳川は支持チェックでまだ1だけ有利。そして運命のさいの目は、薩長の逆転ならず、次のターン確実な公使団会見により徳川の勝利が決まりました。

徳川は政権崩壊の寸前にぎりぎり勝つことができました。結果論かもしれませんが、薩長は京師の支持に失敗しない限り、あと一点あればひとまず負けを回避できたので、最後中岡は摂播よりも薩州に送った方が良かったのかもしれません。

今回のように徳川方が薩摩や肥前と結んだり、結果的には実現しなかったものの、土佐に進んだ薩摩兵が奥州へ上陸するなどの可能性もあります。政治的要素も多く盛り込まれており、戊辰戦争物は単調な展開しかないというイメージを覆す、ダイナミックでおもしろいゲームだと思います。

インデックスへ