濃すぎた味付け

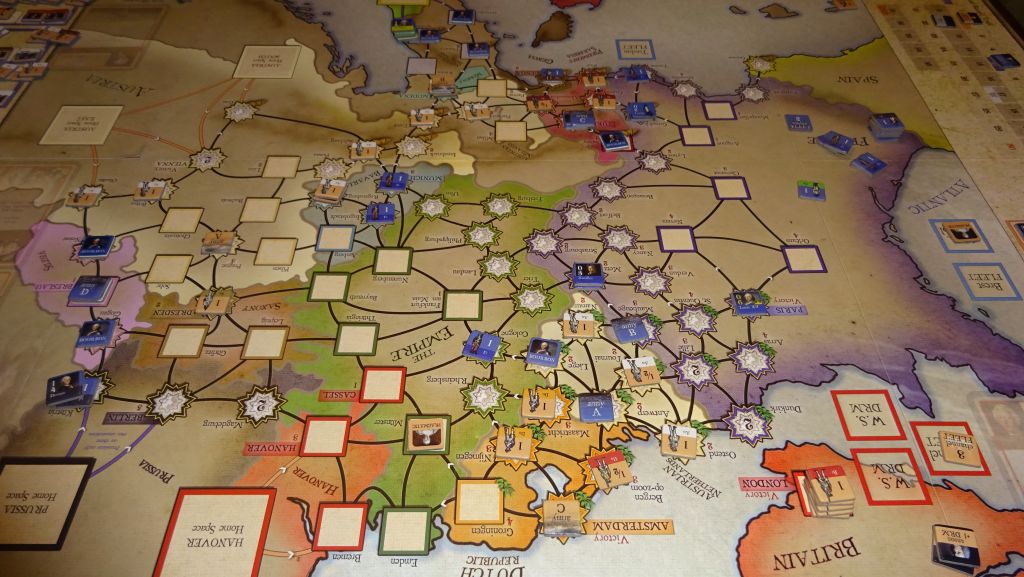

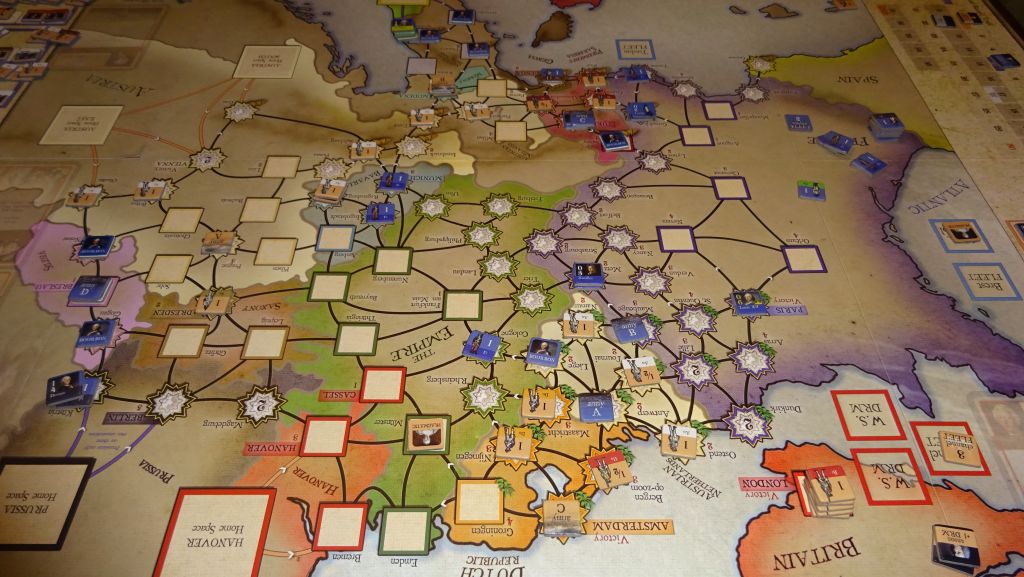

この問題だらけのA Pragmatic War: The War of the Austrian Succession 1741-1748を、何とかまともになるようにしようと前回考えた以下のルールでやってみました。Y君がプラグマティック陣営、私がブルボン陣営です。

・イベントカードは使わない。

・ゲーム終了時、プラグマティック陣営に1D6のVPを加える。(会戦では全敗したが交渉で勝った。)

・フランスの正式参戦は第4ターン。

・ハンガリーへの懇願は自動的に成功。

・プロイセンは第2ターン脱落、第4ターン参戦、第6ターン再脱落とする。

・フリードリヒは最初からいて、攻城+1修正は無し。

・チャールズ・アルバートが死亡しても、支配状況は変わらない。(史実でオーストリアはアルバート死亡前にババリアを占領していた。またゲームでフランスが取りやすい要塞だけ空けておいて、帝国が寝返ったらその要塞を楽に落として点数稼ぎするのは理不尽。)

・フランスの正式参戦前、ババリア内及びババリアを通して補給を引く場所では、フランス指揮官の戦術値が0になる。(オーストリアのババリア逆襲ができるように。)

・ルイ15世は、国外に出た年の終了時に無名将軍になる。(ルイ15世は1度戦闘について行った以外に主体的な作戦行動をしていた記録が見当たらない。)

(使用継続)

・ブルボンがVictoryスペースの支配によって勝つには、2か所支配しなければならない。1つだけの支配は6VPとする。

・Glogauはプロイセン支配で始める。

1年目、最初からいることになったフリードリヒは、野戦では強いものの攻城戦は普通になり、ナイセ攻略に失敗。ブルボンは海戦でも負けて渋いスタート。

2年目。スペインはピエドモントの一角を掠め取るものの、プラハはオーストリア主力が守っていて、これを攻めるの危険な賭け。無理をせず終わります。

3年目、オーストリアは参戦したモデナ攻略に成功しました。またハノーバー軍はネーデルランドの守備に回ります。ブルボンはやはり攻勢に出る力が無く、ババリアの守りを固めるだけ。

4年目、ド・サクセとフリードリヒが登場したブルボンは、オーストリアへの大攻勢を掛けるか迷います。しかしこのゲームの野戦は防御側が有利で運の要素も大きく、強力なド・サクセと言えどもオーストリア軍を攻めて勝てるとは限りません。不利な時の一発逆転に賭けるのならともかく、カードが良くて十分攻囲を行えそうな今の状況なら、要塞攻略を主眼にするのが良いと考えました。

フランスはド・サクセともう一つの軍でリエージュとナミュールの攻囲を開始。さらにスペインがチューリンの攻囲に入りました。その間にオーストリアは、ババリアのレーゲンスブルクを攻略します。するとフランス軍の攻囲が捗らないのと対照的に、スペイン軍は最初に6を出して最速攻略に成功。オーストリアに衝撃が走ります。フランスも最終的にリエージュだけ攻略に成功しました。

第5ターン、フランスはさらにアントワープとトゥールネの攻囲も開始。両方落とされると、将来孤立したナミュールが陥落するのも避けられないでしょう。オーストリアは焦りますが、ド・サクセを直接攻めても勝ち目はありません。

そこでオーストリアはチャールズをピエドモントに派遣し、合同軍でもってスペイン・フランス合同軍に戦いを挑みます。ブルボン側は3つの軍に分かれているため、指揮修正が1しかなく、防御側ということで僅かに有利な程度。しかし背後が山なので戦闘を回避できず、負けるとオーバースタックするハイリスクな状況です。

そして戦いの結果はブルボンの勝利。両者とも王族がいたためブルボンには2VPが入り、アントワープも陥落したことから、ここでブルボンの勝ちとして終わりにしました。

この修正ルールはかなり良いと思います。参戦のサイやイベント次第の大味さが消えたことで、このシステム本来の攻城戦と野戦の繊細な駆け引きができるようになりました。素材の味が分からなくなるほど濃すぎた味付けを薄めたら、素材本来の美味しさが見えてきた感じです。

互いに最大戦力を積んでいれば大きな戦力優位は得られないので、ひとまず危険な野戦を仕掛けるのは避け、相手の弱点を狙って攻囲戦を繰り広げることになります。しかしそこでどちらかが不利になって来ると、追い詰められて分の悪い野戦を挑まされるのです。しかしこれも1戦力でも有利な攻撃ができるよう、場所とタイミングを熟慮することになります。これぞアート・オブ・ウォー。

インデックスへ