狭い丘を短射程で攻めたら

今日のASLは、TAC52 世界の果ての軍。日本軍が仏領インドシナに進駐し、上層部とは二重支配の協定を結んだ。しかし現地に正式命令が届かなかったため、フランス軍は日本軍の通行を拒絶し、丘の上の砦で迎え討った。日本は6.5ターンの終了時に、フランスより10以上多く損害VPを稼ぎ、かつ少なくとも1つトーチカを支配していたら勝利です。その際日本が支配した又は破壊されたトーチカは日本に5VPを与えます。太平洋地形ですが、ジャングルは茂みになり、スワンプはマーシュのままで、小川は乾いています。

攻める日本は、北側の中央に8個分隊と爆薬2、70*歩兵砲(迫撃砲としても使える)2門を初期配置。第3ターンにはもう8個分隊が北端から入って来ます。

守るフランスは、10個分隊と9−2指揮官に、81*迫撃砲1門、トーチカ(北端が見えるように置く)2、塹壕6、鉄条網6で大きな丘の上(H列から南)を守ります。シナリオにはH列から北つまり丘の下に置くこととなっていますが、これは日本軍配置エリアと重なる上、丘の上というシナリオの状況説明やアーカイヴの砦の写真と矛盾するので、南の間違いと判断しました。そしてもう4個分隊の別動隊を、小さな茂みの丘に配置します。

フランスの軽迫撃砲は弾不足で、重迫撃砲は故障値が1少なくROFが2になります。また第5ターン以降フランス兵は、損害に数えずに西に脱出することができます。そしてフランスの防御施設は隠匿できません。

今までいくつかの戦力評価例で、丘の短い正面を攻める時に、雪が無くて攻撃側歩兵の射程が防御側より長い場合は、丘の防御効果を無視して良いことが分かっています。しかし攻撃側の射程が短い場合については、今まで良い例が無くて不明でした。このシナリオはそれが検証できる初めての例になります。

もしこのシナリオで丘の防御効果があるとすると、防御側30%優勢の予想勝率14割(計算上)で、攻撃側はどうにも近付けずに撃破されるでしょう。しかし丘の効果が無いと考えるなら、防御側は12%優勢で予想勝率8割5分となり、攻撃は難しいものの頂上に攻め込むことはできそうです。

丘の影響が包囲等の予想しない結果になる可能性もあるので、今回は戦力調整をせず、バランスルールにより日本の中機関銃を重に換えるだけでやってみます。子供がフランス、私が日本です。

フランスは、大きな丘の尾根の奥側に部隊を集めて塹壕に入れ、鉄条網で覆います。また小さな茂みの丘では尾根の中央に置いて隠蔽を付けました。

日本は歩兵砲を襲撃されないよう小さな丘に小部隊を送り、大きな丘では迫撃砲の支援を受けながら、主力が尾根の死角から近付き、左隅のフランス軍と射撃戦を始めます。

第2ターン、日本はフランス軍と射撃戦を続けますが、戦力の半分が欠けているので、大した成果は上がりません。大丘では多少の混乱を与えたものの、小丘では撃退されました。

第3ターン、やっと日本の増援が到着しますが、手前からの進入なので、このターンは移動だけで攻撃には参加できません。そのため前線では、相変わらず距離を置いた小競り合いだけ。

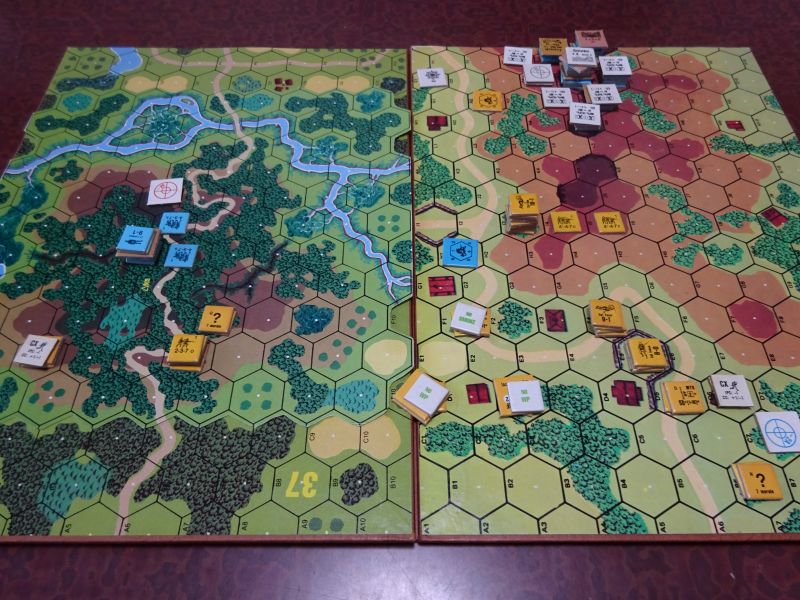

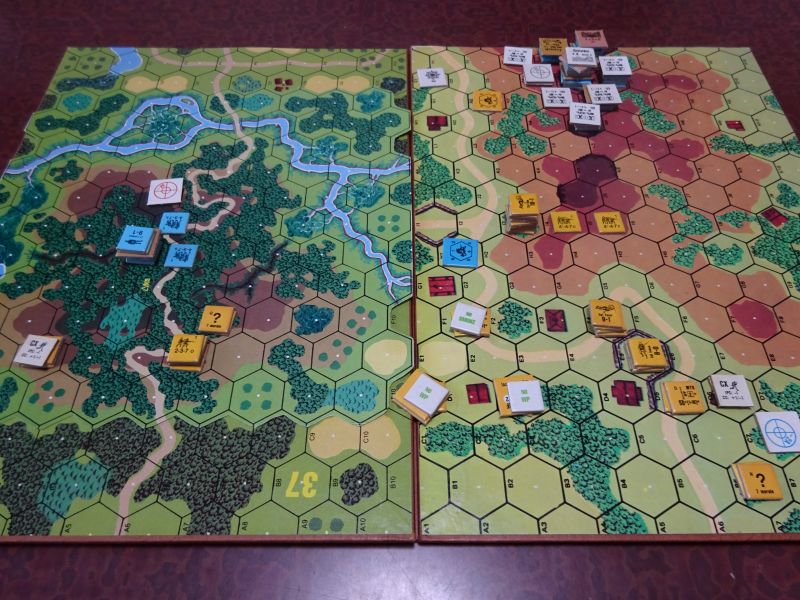

(下が北)

第4ターン、軽迫撃砲の煙幕が成功し、日本軍はやっと尾根を射程内に収めますが、近づく際にいくらかの損害を被りました。

第5ターン、日本軍は残った煙幕と重機関銃スタックの支援を受けながら、損害を乗り越えついに先頭が大尾根に隣接。しかし塹壕とトーチカと鉄条網はかなり固そう。ターン後半、今まで沈黙させられていたフランス迫撃砲は、ここで逆に日本重機関銃スタックに煙幕を被せ、小丘の部隊を大丘に近づけました。

第6ターン、日本軍は大尾根に総攻撃を掛け、大尾根の手前側で鉄条網外から塹壕に格闘戦を挑む(なぜそんなことができるのか?ルール上は問題なさそうだが)。そして見事フランス兵を一方的に倒し、尾根の砦の一角を確保するのに成功しました。

しかしフランスのトーチカは次の鉄条網のさらに奥。ぜんっぜん間に合いません。日本負けです。

今回短辺方向からの攻撃で、防御側は最も固い大尾根集中配置をしましたが、それでも日本は十分攻め込めました。時間は全く足りませんでしたが、これも増援の時期がもっと早く設定されていたら、大分食い込めていたでしょう。

ということで、この結果は丘の防御効果を入れない場合の予想と合うので、たとえ攻撃側の射程が短かったとしても、雪の無い尾根の短い正面を攻める場合は、丘の防御効果を計算に入れなくて良いようです。

インデックスへ